编者按:为适应湖州制造业的转型升级对自动化高技能人才需求,生产过程自动化技术专业与浙江中控、南方水泥等企业开展深度合作,大力推进“校企合作、工学结合”的教育教学改革,以维护/保障岗位的工作过程为依据、项目化课程为载体重构课程体系,通过“学做合一”的项目化作业训练,努力培养社会、企业需要的高素质技能型人才。

生产过程自动化技术专业坚持“企业需要什么人,专业培养怎样人”的人才培养观,深入而全面的调查了永兴特钢、南方水泥等16家典型企业,对其维护/保障岗位的工作过程与工作要求进行认真研究与分析,并结合职业资格考核标准与高等职业教育培养目标,制定了包含47条基本能力、102条专项能力、46条综合能力在内的职业能力标准,实现了学校教学与岗位需求的一致性。仅以专项能力中的差压变送器维护/维修能力培养为例,学校教学一般以“仪表使用+仪表校验”的技能培养为目标(大多仅第一项能力要求),而日常的仪表维护/维修技能训练实质是名存实无的。但通过岗位调查发现,差压变送器的日常作业内容有8项之多——变送器打冲洗油、变送器灌封液、变送器校验、变送器排气、变送器排液、变送器排污、变送器回零、变送器量程调整。且因压力等级、仪表型号等不同各有差异。因此,按照现行的教学方法必然造成毕业生难于真正适应岗位技能的实践要求,零距离就业只能成为美好愿望。对此,生产过程自动化技术专业以典型1151DP常压型差压变送器的日常作业内容与要求,制定了相应的职业能力标准。

以职业能力标准为核心、工作过程为依据,生产过程自动化技术专业建立了以《应用电工技术》、《PLC与控制技术》等5门优质课程为核心、包含文化素质课程与拓展课程的新型课程体系。新的课程体系完全打破了学科模式,按照实际岗位的工作过程与内容组织课程教学,提高了课程的职业性与实践性。以《应用电工技术》的课程改革为例,通过对原来的《工厂供配电技术》、《电器控制技术》、《电机与拖动技术》等6门课程的整合,形成了:安全用电技能、低压配电应用技能、继电控制应用技能等五大技能模块。使课程教学与岗位工作相对接,并使原来的前后知识点重叠与脱节问题得到了很好解决。如原来的《工厂供配电技术》课程,主要着眼于供配电系统的设计,不仅因涉及过多的理论计算而使学生望而生畏,造成教学效果较差;同时,与实际岗位工作——线路维护/维修、配电系统操作等不相符合。对此,专业大胆改革与创新教学内容,开发了:住宅配电识图、车间动力照明线路安装、车间动力照明线路设计、车间配电运行维护4个递进式教学项目。显而易见,这样的教学改革完全改变了原来以设计能力培养为目标的学科教学模式,而着眼于职业技能的培养,也使教学内容的实用性增强而激发了学生的学习兴趣。

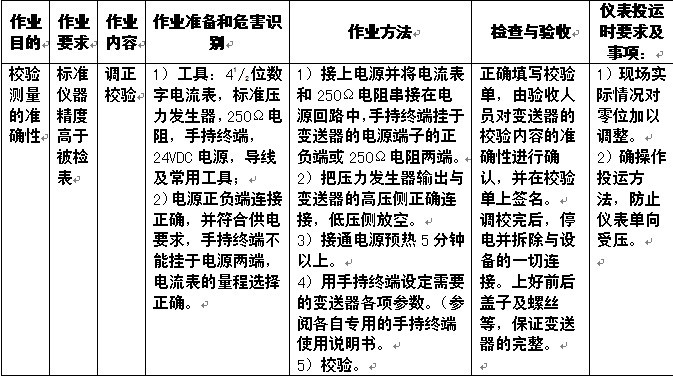

众所周知,自动化专业具有广泛就业面向,但自动化技术本身智能要求较高、技术难度较大。因此,如何使学生既有良好的专业基本功,又具一技之长,成为自动化教学成败之关键,也是地方性高职院校一直努力的方向。对此,专业实施了“电工为基本+仪表为专项+岗位为综合”(简称“2+1”)的人才培养模式改革:首先强化电工与仪表2项适应性技能的培养,以使学生具有较强的职业生涯发展能力。开发了融素质、知识和技能培养于一体的全程化项目作业,对技能训练目的、内容、方法等都进行了规范化、系统化,通过学做合一、课内外作业训练方法,使学生的实践技能得到实质性提高。如变送器校验作业的具体训练方法:

其次,为进一步增强就业竞争力,专业与浙江中控、南方水泥等企业合作——共建基地、共育人才,以“余热发电控制”的岗位技能为载体,通过“校内OTS仿真训练+余热发电岗位实践”的内外联动教学方式,进一步提高学生的综合技能。